天井材の取付用に軽天材を設置する

イナバガレージ内の天井を作成中。

現在の天井は、以前に結露防止のための発泡ウレタンを吹き付けた状態である。

この下にグラスウールを入れて化粧合板を張る算段だ。

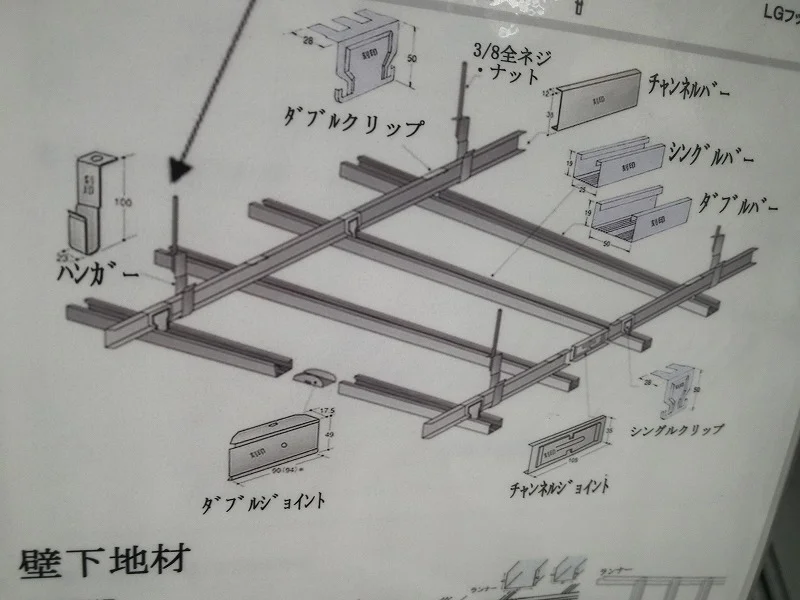

軽天材

化粧合板をどのように固定するかあれこれ思案した結果、コストや重量を考え、軽天材を利用することにした。

軽天材は軽量鉄骨天井下地とかLGS(Light Gauge Steelの略)と呼ばれる建材で、厚さ0.5mmと非常に薄い鉄骨。

安くて加工しやすく、マンションや商業施設などでよく使われている部材である。

天井に固定したハンガーでチャンネルバーを吊り下げ、下地用のバーを取り付けて天井材の下地とするのが本来的な使い方だ。

ホームセンターでは普通に販売されている軽天材であるが、ネットではDIY事例があまり見つけられない。

なんでだろう。

組み方は難しくなさそうなので、DIYで設置している人がもっといてもおかしくないのに。

軽天材の設置方法

イナバガレージに軽天材を設置する方法は、セオリー通りで大丈夫そうである。

ただし、

・天井から吊り下げるハンガーの固定をどうするか

・天井高を最小限にしたい

という問題から、軽天材のバーを梁(はり)へ直接固定することにした。

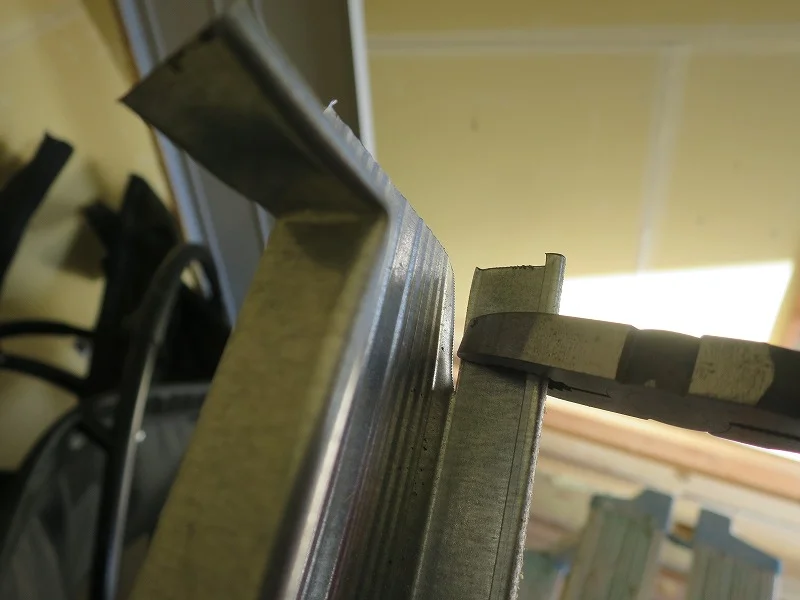

梁への取付

バーの幅はシングルとダブルの2種類がある。

梁への接続はシングルバーを使用。

シングルバー側面にドリルで穴開けして、梁にネジ止めする。

バーは、本来ならチャンネルバーに専用クリップで取り付けるべきもの。

穴あけやネジ止めするような使い方は完全に邪道であるが、今回は軽い化粧天板を固定するためだけの用途なので問題ないだろう。

シングルバー側面に10mmの穴をドリルであけた。

この穴からドリルネジを通し、シングルバーの内側から梁へ固定。

↓上から見るとこんな感じで梁に固定する。

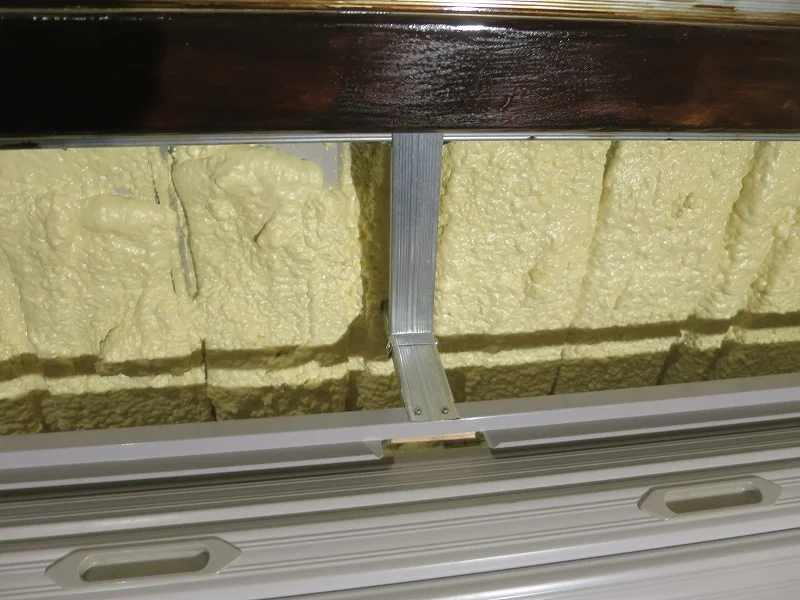

中間野縁の取付

取り付けたシングルバーの間に、ダブルバーを渡し中間野縁とする。

端をペンチでグニュグニュっと曲げて加工。

シングルバーへドリルビスで固定した。

ここらは見た目がイマイチだけど、天板で隠れる部分なので良しとする。

軽天材の加工自体はカンタンなのだが、軽天材を切断すると角が鋭利になって危険。

気を抜いてたら、梁を引っかいてしまい、何か所かニスが剥げました・・・

また塗り直しかなぁ(^^;)

とりあえず、一列完成。

同様に、もう一列。

どんどんと、配置していく。

段々と、それっぽくなってきました。

シャッター上部は↓こんな感じで組んでみた。

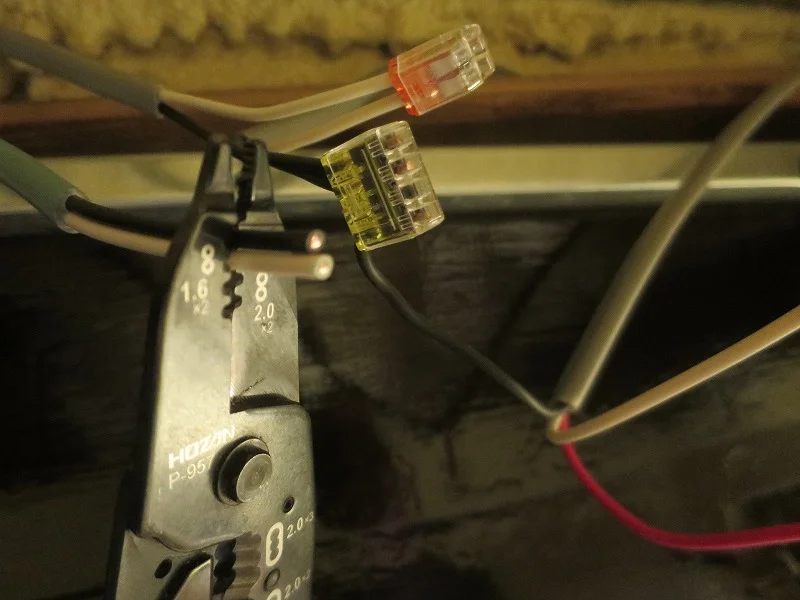

電気工事

軽天材の作業と同時に、照明用の電源ケーブルも敷設する。

配線図はあるような無いような・・・という状態で作業したけど、今から思えば配線図はきちんと作るべきだった。

その時は良くても、後で改修したいときに困ります。

天井を張ってしまうと、配線をやり直したり追加するのは困難。

てことで、この時点では検討段階でしかないHDMIケーブルやスピーカー線もCD管に通して配置しておいた。

CD管だけでも良かったのだけど、天井を張ってから通線するのは大変なので(;^ω^)

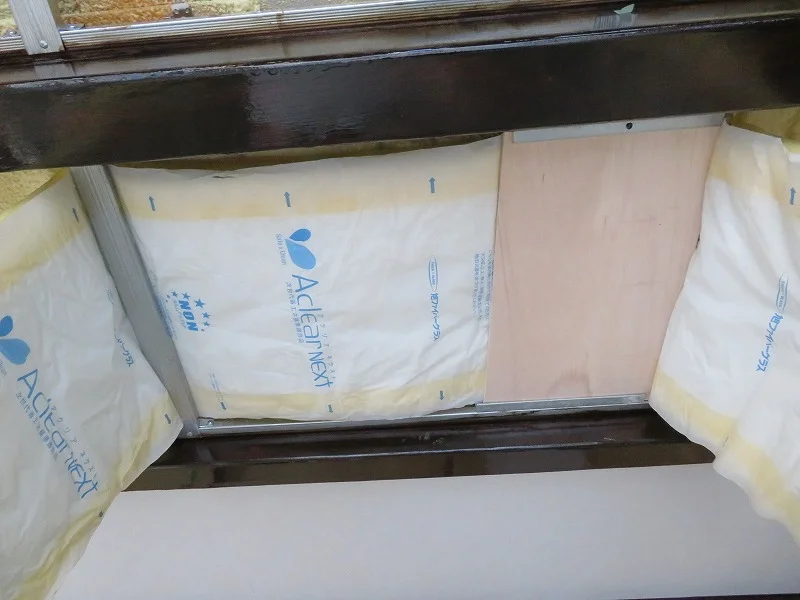

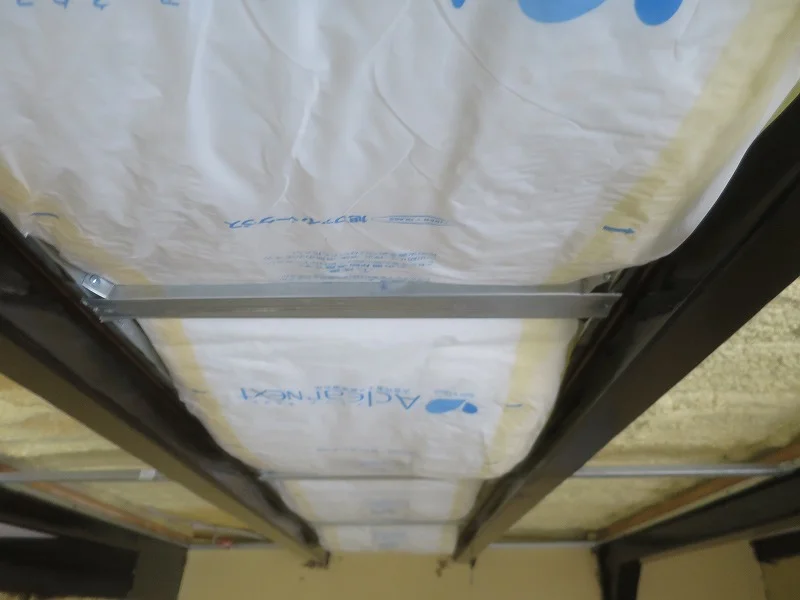

断熱材の設置

軽天材の設置が終わったら、断熱用のグラスウールを軽天材と屋根の間へ突っ込む。

グラスウールは家の新築時に余っていたのを頂戴し、保管していた。

断熱材を入れたら、天井っぽく見えてきた、、かな。

グラスウールには防湿面があって、もし結露が発生した場合は、ある程度吸着できるようになっている。

通常であれば、結露発生リスクがあるのは天井側のため、この防湿面を上面にするのが正解だろう。

しかし、我が家のガレージ天井にはウレタン吹き付けによる断熱処理を施しているので、上側では結露は発生しない(と想定している)。

てことで、防湿面は下向きにした。

途中、グラスウールが足りなくなり、ホームセンターで追加購入しました。

つづく。。