DIYは失敗したら悲惨!プロに頼もう!!

ネットで「◯◯ DIY」と検索すると、こんな内容で業者サイトへ誘導されることがある。

DIYする決心でネット検索してるのに、不必要に不安をあおるの反対(・ω・)/

と思ってたら、あれって広告へ誘導することが目的のサイトだったのね。

てことで、意地でもDIYしてやる!!って気概でエコカラットDIYに取り組んだ経験から、失敗しにくいコツを備忘録として残しておきます。

エコカラットの種類

何の気なしにエコカラットを選びがちであるが、DIY初心者の場合は、その種類選定が重要である。

選ぶエコカラットによって、施工の難易度に雲泥の差があるのだ。

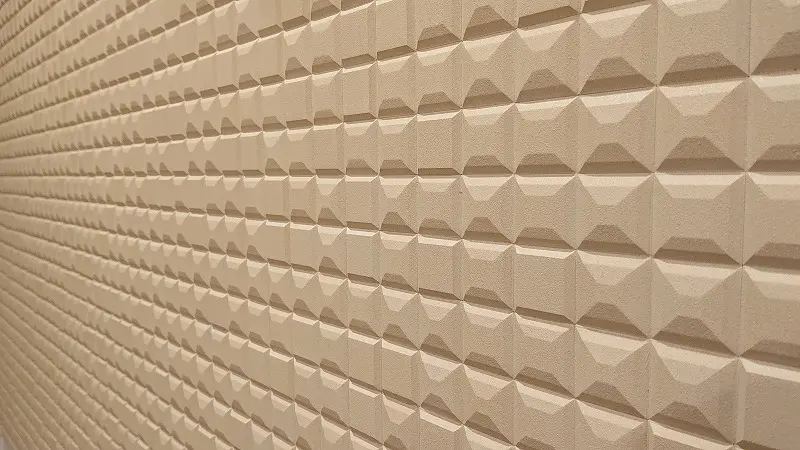

難度が高いのは例えばコレ

これらはエコカラット間に隙間(目地幅)が必要。

そして、1枚のシート形状がいびつ。

よって、施工するにはスペーサーをかませ、均一な隙間を取らなければならない。

また、水平・垂直もしっかりとらないと、すぐガタガタな印象になってしまう。

チャレンジするならスペーサー購入は必須と言えよう。

さらに、接着剤の量やクシ目が適正であることも重要。

接着剤が多かったり、クシ目が甘いと、エコカラットを貼り付けた時に接着剤が隙間から押し出される恐れがある。

DIYに不安がある場合は、エコカラット間に隙間が必要なタイプは避けるのが無難。

割り付け

DIYを決意した時点で、施工箇所は決まっているだろうが、具体的な割り付けについては、熟慮する必要がある。

ポイントは、可能な限りエコカラットの加工は避けること。

例えば、壁一面を全面張りする場合。

文字通り全面に張ろうとするとエコカラットがピッタリ納まらないことも多く、切り詰め(カット)加工が必要となる。

この切り詰め作業、カットラインにカッターナイフで何度か切れ込みを入れ、パキっと割ればよいだけ!

てな感じで軽く紹介されてることが多いが、ハッキリ言ってカンタンではない。

いや、割るのはカンタンなのだが、美しいカットラインを出すためのヤスリがけにスキルが必要。

これ、歪んでしまうんよね(自分だけ??)。

さらに、カット自体がそもそも難しい場合も。

↓こちらは、ダイワハウスが施工したトイレの壁面。サービスで施工してもらったものだ。

このような1つのピースが小さいエコカラットは、カッターナイフでのカットが困難。

専用ブレード装着の丸ノコで切ることになるが、プロでも「難しかった~」と苦笑するレベル(^_^;)

てことで、割り付けを考える時には可能な限り、エコカラットのカットは避けるのが賢明。

多少の余白は、無理に埋めるより残した方がむしろ見栄え的に良いことも多い。

なお、必要なピースだけを切り離すことができる「ネット張り」タイプのエコカラットを選ぶと、余白調整が楽である。

さらに、ひとつのピースが小さい方が、より調整幅が広まる。

例えば、トイレ側壁へカットなしでエコカラットを施工する場合、余白イメージはこのようになる。

以下に、デザインの好みは度外視し、施工のしやすさのみでエコカラットを順位付けする。

難易度が低いエコカラット

ネット張りのモザイクタイルで隙間なしのタイプ

比較的カンタンなエコカラット

ネット張りで1ピースが小さめ、隙間なしのタイプ