ブロック塀をオシャレにしたい!

モノクロなブロック塀をどうにかしたい!と思う人は多いのではないか。

何かとマイナスイメージのあるブロック塀

ブロック塀は、安く施工できて、高い機能性が得られるのが強みである。

その反面、規格の決まったコンクリートブロックを使うから、どうしても単調なデザインになりがち。

また、地震による倒壊の危険性がクローズアップされるなど、昨今はネガティブなイメージが先行している。

そんなこともあってか、最近は「化粧ブロック」を使ったブロック塀が増えているように思う。

化粧ブロックとは、色や柄の入ったオシャレなブロックだ。例↓

新築外構の際に外構屋さんから化粧ブロックを採用するか聞かれた。

導入コストはそれほど高くない。

ブロック自体の値段は倍くらいするが、作業の手間は変わらないからである。

しかし、うちは一般的なブロック塀を採用した。

いつかブロック塀にタイル張りDIYをしたい!と思っていたからである。

ブロック塀にタイルを貼りたい

このたび、とうとうタイル張りDIYをする決心をした。

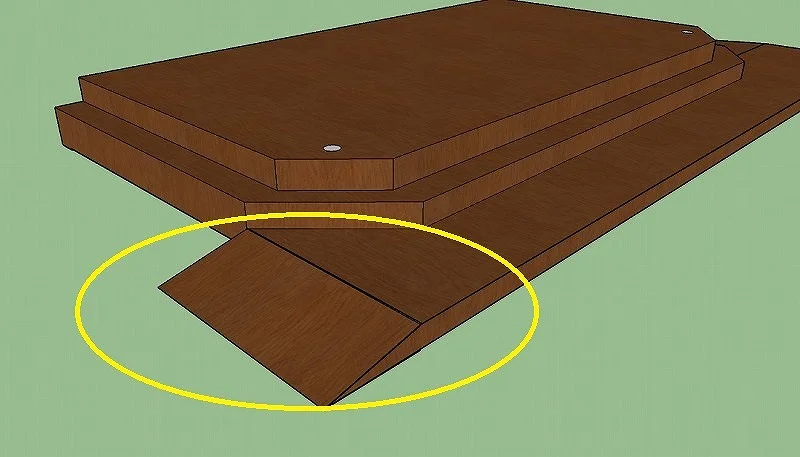

タイルを張り付けるのは↓こちらの箇所。

タイルは、木目調で白っぽいものを選んだ。

壁面へのタイル貼り付けは、専用接着剤を使うのが一般的らしく、ワンパックボーイR-V2スーパー あたりが使われるようだ。

しかし今回は接着剤は使用せず、セメント張りに挑む。

平たく言うと、コストカットを図ろうという作戦である。

下準備

まず、 ブラシでブロック塀をコスリ洗いして施工面の汚れを取る。

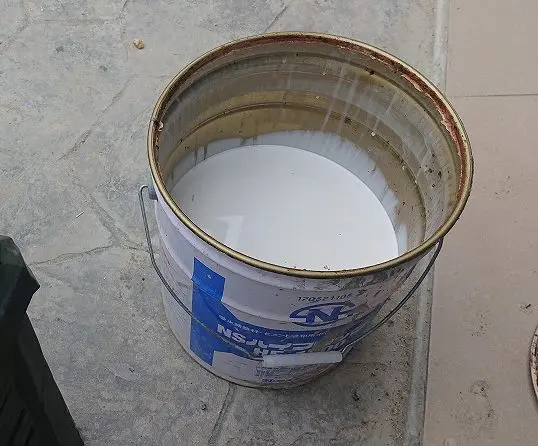

いったん乾かした後、NSハイフレックスを5倍程度に希釈して、スポンジで塗布。

これでセメントの密着性を高めるのだ。

NSハイフレックスは、ガレージDIYのタイル張りなどで使うために一斗缶で購入したのが残っている。

タイルの貼り付け

タイル側の密着性も高めるため、タイル裏面をスポンジでしっかり濡らす。

本当は、タイル全体を水につけて十分吸水させるのが理想だけど、大きなタライを準備するのが面倒だったので手抜き(^_^;)

とは言え、この濡らす作業をサボるとセメントの水分がタイルに吸収される現象「ドライアウト」が起こり、密着性が著しく低下するので侮れない。

セメントに水を加えて練り、粘性の高い状態に調整する。

このセメントと水を混ぜたモノを「ノロ」というのだそうな。

このノロをタイル裏面に塗布。

なお、セメントは普通の安いセメントを使ったけど、一般的には接着力が強く、硬化時間が短い専用セメント(接着セメント)を用いるようです。

壁にタイルを貼りつけたら、100均のゴムハンマーで叩き込む。

下地に不陸がある場合、強く叩くとタイルが割れるので注意(;^ω^)

言うまでもないが、タイルは水平、等間隔に貼る必要がある。

外構作業用の大きめの水平器を使い、確認しながら調整。

水平器は高いものでもないので、エクステリア用に大きなモノをひとつ持っておくと便利です。

目地幅はスペーサーを使用。

プロは感覚だけで均等に張れるそうだけど、素人には無理。

そこで便利なのが、目地用のスペーサーである。

今回は目地幅5mmを使用。

とりあえず、下段2枚を張り付け。

タイル用のセメントを使ってないため、少ない枚数を確実に張っていく作戦である。

何かの拍子に剥がれかけて、そのまま硬化したら嫌なので、ブロック等で押さえておく。

タイルボンドを使用する場合は、粘着力が高いので、タイル貼り付け位置の調整が容易。

でも、セメントで張り付ける場合は、タイルの自重に耐えられずに簡単にズレるので「くさび型スペーサー」などを駆使して微妙な高さ調整をした。

セメントが硬化してきたら、濡らしたスポンジで軽くタイル表面のセメント汚れをふき取っておく。

で、10時間ほど経過したらブロックの押えやスペーサーなどを取って、タイル表面の汚れなどをキレイにして完成!

ただし、まだ仮止め程度にしか接着されていない状態なので、無理な力をかけるとカンタンにタイルがはがれる。

万一、タイルが傾いているなどの理由でやり直しするのであれば、このタイミングがデッドラインである。

完全に硬化後は、セメントを削り取るのがタイヘンになる(;^ω^)

1段目が完成したので、2段目に着手。

作業の要領は1段目と同じである。

一気に作業する方が、効率が良いのは明らかではある。

でも、素人が通常のセメントを使って大判の重量タイルを一気に張り付けるなんて自殺行為。

ここは気長に作業した。

1日2時間ほどの作業を3日間かけてタイルを張りました。

完成!

天端部分にも貼ろうかと考えたけど、とりあえずはこの状態でも良いかな。。。