駐車場が暗い!

そんな悩みも今は昔。

カーポートに照明をDIYした後、不自由を感じることはなくなった。

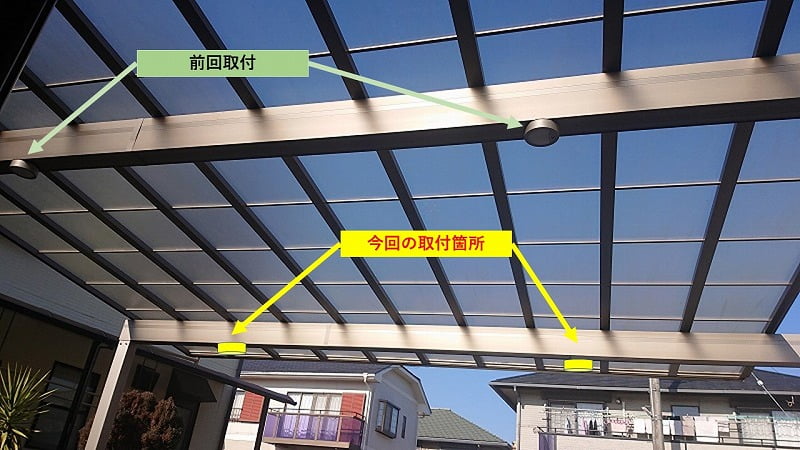

照明は2箇所に取り付けている。

100W相当の『明るめタイプ』を選んだこともあって、既に十分な明るさだ。

でも、当初は4箇所に取り付けるつもりで、既にあと2つ購入済。

このまま使わずに放置するのはもったいない!

ってことで、照明を追加することにした。

取付イメージは↓こちら。

前回と同じ要領で取り付けます。

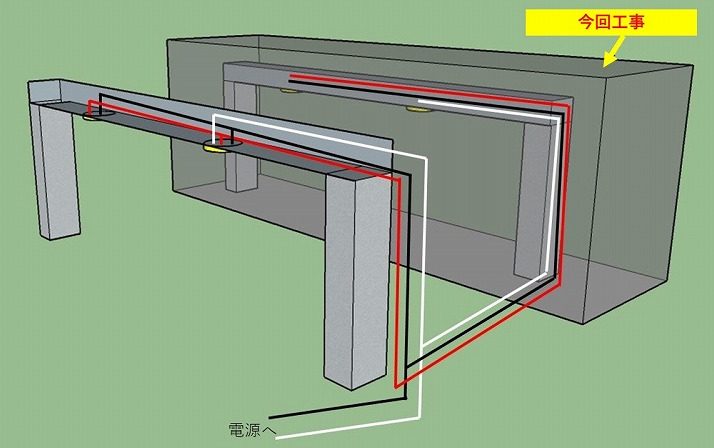

照明の配線を模式図で示すと↓こんな感じ。

まず、取付位置への穴あけ。

ケーブルを通せる大きさの穴が必要だけど、いきなり太いドリルで穴あけするとビットへの負荷が大きい。

そこで、いったん細めの穴を先にあけてから、目的の大きさの穴をあける。

上を向いての穴あけ作業は、クズが目に入らないように保護メガネ必須である。

ドリルで削り取ったアルミ片が降ってくるので、ナメていると危ないです。

電動ドリルは、前回に引き続きシンコー製を使用。

安いし、しっかり働いてくれていて今のところ満足してます。

金属への穴あけの時は、ドリリングオイルを使うよう心がけている。

細いビットの場合はオイル不要という説もあるけど、使って悪影響があるものでもないので(;^ω^)

ちなみに、カーポートはアルミ製なので100均の金属用ビットでも比較的楽に穴あけできる。

ただ、トータルで考えると、チタンコーティングドリルをセットで買う方が安く済みます。

穴あけも楽だし。

ってことで、私は↓コレを愛用してます。

無事、穴あけ完了。

次に、梁の側面のふたを外す。

カーポートは三協アルミの『マイリッシュOK(後継機はスカイリード)』って製品で、ふたはネジ3本で固定、コーキング処理されている。

はずなのだが、うちのはコーキングされてなくてカンタンに取れました…(´・ω・`)

ふたを外したら、そこから通線ワイヤーを使って、VVFケーブルをアルミ支柱(梁内)に通す。

通線作業は何度やっても時間がかかる。

シリコンスプレー を使ってケーブルを滑り良くした状態で作業するのだが、なかなか思うようにいかない。

小一時間ほどかけて、やっと通せました。

次に、取り外したフタにホールソーで穴あけする。

前回は木工用のホールソーで穴あけしたけど、今回は金属用ホールソーを使用。

金属用は、使用頻度が少なそうなので購入を躊躇していたのだけど、思いのほか安い鉄鋼用ホールソーセットを発見。

別件で鉄板に穴あけしたいこともあって、購入してしまったのです。

この金属用ホールソーは、ご丁寧にひとつひとつケースに入っていて、そのすべてに同じサイズの六角レンチが付属している。

六角レンチなぞ、1本あれば十分と思うのだが、そこをコストカットするという概念はないらしい。

アマゾンのレビュー見ると、「ケースがショボくて、すぐ割れる!」みたいなレビューがいくつかある。

「まぁケースはどうでもエエか」と思ってたら、届いたモノもご多分に漏れず割れてた(笑)

ホールソー自体はシッカリした作りのようなので、クレームも言わず、そのまま使ってます(;^ω^)

次に、穴あけしたフタに露出用丸型ボックスを取り付け、配線を通してフタを再度カーポートへ取り付ける。

コーキングも忘れずに。

で、電源ケーブルをVE管に通し、前回設置した電源ボックスにつなぐ。

VE管よりもフレキシブルなPF管の方が設置しやすいが、ここは耐久性と見栄えを重視した。

配線は、支柱内を通すとスッキリするだろうが、面倒なのでやめた。

支柱下からは、VE管を砂利に埋めて電源ボックスまでつなぐ。

この時、埋めるのが浅すぎると、見えてしまうとカッコ悪い。

電源ボックスへの接続など全ての配管が接続できたら、砂利をかける。

作業途中で砂利をかけてしまうと、作業によってVE管か砂利の上に、せり上がってしまってやり直す羽目になる。

照明の台座を設置してコーキング処理したら、、、

照明を取り付け。

完成!

まぁ、早い話が前回の照明取付と同様の作業でした。

夜になってから、動作確認を行ったところ…

つきましたー!!

こりゃ明るい!

全4灯のうち、センサータイプは2灯。

センサー照明の直下から半径3m程度が感知範囲となっている。

やや狭い感が否めないけど、広範囲を検知しすぎると、ご近所さんへの迷惑につながる可能性もあるから、まぁ妥当なところかな。